陈先枢 2025-04-08 15:31:37

文/陈先枢

民国时期新式戏剧、电影以及流行音乐的传入,给湖南尤其是长沙社会带来了一股新鲜空气,促使都市中流行时尚的迅速兴起,包括明星带来的流行歌曲和流行服饰所表示出来的优美情调和姿态。

追捧外地明星

20世纪30年代和40年代的长沙,每次电影明星的莅临都能引起一次小小的轰动,也成为当时报刊最热门的新闻题材。那时中国有两位电影女明星--上海籍的宣景琳(1907—1992)与广东籍的胡蝶(1908—1989)来过长沙。

1935年7月湖南《大公报》载,宣景琳的剧团来到了长沙。这时正值长沙百合电影院首映她的《歌场春色》,而且片前还有一段她的清唱《汾河湾》,所以赢得了长沙人的青睐,剧场门庭若市。传闻中有一名军爷,看中了这位“半老徐娘”,特设堂会请她出席。因传说此人有“金屋藏娇”之习,她没有去,因而得罪了这位军爷,被责令不许离开长沙。宣景琳焦急万分,只得托人找何键的女婿李觉求救。李觉说:“莫怕,我送你上船。”这样,宣景琳才悄悄离开长沙。此事成了当时长沙市民茶余饭后的谈资,足见明星的魅力。

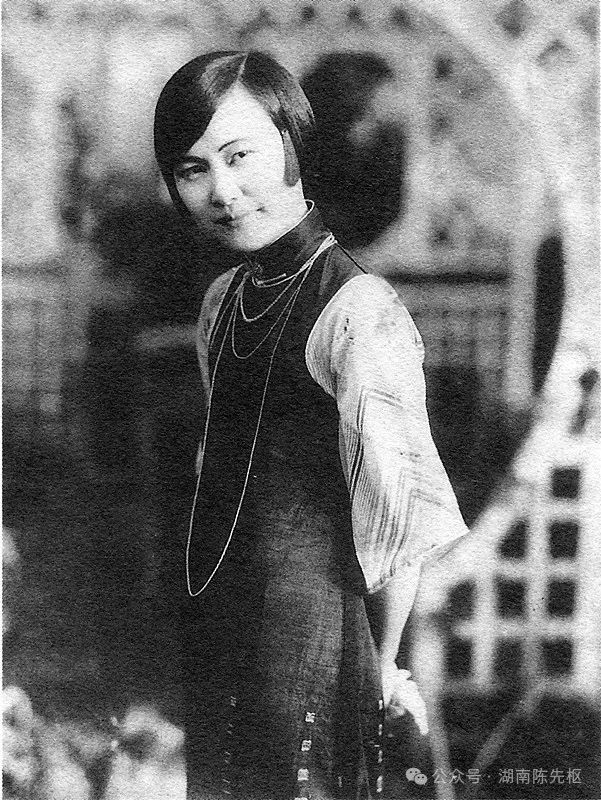

宣景琳

宣景琳

1938年,长沙《力报》刊载郭维麟《湖南人》一文,讲了另一位电影明星上海籍杨耐梅(1904-1960)对长沙人生活的影响。他说:

湖南人爱新鲜,又爱时髦。不过新鲜与时髦的时间性很长,倒是一个特点。例如六七年前杨耐梅曾到过长沙一次,堂堂电影明星,自然要哄动一时哪。而至今长沙还流传着所谓“耐梅装”的时装和烫发的式样。凡是一个新鲜,在湖南人的心目中都能如此永久地固执着,诚然不可谓之不朽也。为了爱新鲜,所以湖南人怕“朽”,于是“朽”字便被用到骂人上去了。如果你的态度神气有点不讨湖南人的欢喜,他们会说你是“朽气叶叶”的“朽崽”。

杨耐梅

杨耐梅

胡蝶到长沙还遭到了长沙市民的“围观”。1944年2月28日下午5时,“记者从八角亭经过,见复盛绸缎庄门前围了一大堆人,向门里张望,记者顺眼向里一看,并没有好像是照例的如争吵之类的场面。问问这些人,才知道是‘看胡蝶’”。胡蝶十年前就到过长沙,这次到长沙是为宪兵子弟学校筹募基金而举办音乐会的,但记者和民众津津乐道的却是胡蝶的风韵和演技。记者说:

昨天见过她的人都说,胡蝶的风韵不减当年……记者最近看过胡蝶的《歌女红牡丹》,她本人虽谓这影片的“空气不宜”,然她个人的表演,确较十年前配音的《歌女红牡丹》进步万倍,以色相看胡蝶,胡蝶是正在大有为的英年。

胡蝶

胡蝶

以上这些报道折射出长沙民众对明星的钟爱,连穿着都要模仿明星,可见当时明星的“粉丝”效应已影响到民众的日常生活,也说明民国中期长沙“追星族”的消费风尚已相当前卫。

青睐湘籍明星

除了上述外地明星经常来湖南外,湖南本地也涌现了不少明星,这也是明星为什么在湖南能得到追捧的重要原因之一。20世纪30年代,湖南籍电影明星金山、胡萍、王人美、白杨等也几乎家喻户晓。

金山(1911—1982)原名赵默,字缄可,湖南沅陵人。父赵锦文在江浙一带经商,后定居苏州。青少年时期,金山当过学徒。后在上海学画、学诗,参加京剧表演,并参加反帝大同盟。1932年加入中国共产党。1935年,与章泯组织东方剧社;同年秋又组织上海业余剧人协会。先后主演外国名著《娜拉》《钦差大臣》和电影《狂欢之夜》《夜半歌声》,成为著名戏剧和电影明星。1936年,组织四十年代剧社,主演话剧《赛金花》《爱与死之角逐》、电影《貂婵》。1937年卢沟桥事变后,参加上海戏剧电影界联合大公演,演出话剧《保卫卢沟桥》;“八一三”淞沪会战后,与洪深共同组织上海救亡演剧二队,任副队长,演出话剧《放下你的鞭子》等;是年冬,组建中国救亡剧团,金山任团长,历尽艰险,远渡重洋,到香港、新加坡、马来亚、越南等地向华侨募捐演出《塞上风云》《卢沟桥》《九一八以来》等救亡话剧。1942年2月,剧团到达重庆,他主演历史名剧《屈原》,演出时间长达月余,场场爆满。

金山

金山

胡萍(1910—?),湖南长沙人,因多才多艺,能编善演,被人称为作家明星。曾在长沙远东咖啡馆当过招待。田汉发现她具有演戏的天赋,就介绍她到上海进入戏剧界。她先加入上海大道剧社,参加演出了《街头人》《乱钟》等舞台剧。l931年,胡萍进入电影界,先后在友联和白虹影业公司拍摄了《海上英雄》和《绿林艳史》两部影片。1932年加入左翼戏剧家联盟。l932—l933年,在明星公司拍摄了七部影片,其中《恋爱与生命》和《姊姊的悲剧》两片由她担任女主角,后者的剧本由她编写。l933年秋,她转入艺华影片公司,主演了《烈焰》一片。1934年—l935年,胡萍在艺华主演或担任重要角色,成为艺华的台柱子。l936年,胡萍转入新华影片公司,主演《狂欢之夜》《青年进行曲》。l937年,她主演影片《夜半歌声》,其演技获得好评。抗日战争爆发后,胡萍积极参加四幕话剧《卢沟桥》在南京大华戏院的演出。抗日战争后息影,世人不知其所终,一说1945年去世,一说抗战后隐居长沙。

胡萍

胡萍

王人美(1914—1987),原名王庶熙,湖南浏阳人,生于长沙。l926年考入省立第一女子师范学校。1927年,王人美到黎锦晖创办的上海美美女校学习歌舞,黎锦晖为她改名王人美,加入上海中华歌舞团。1931年,加入联华影业公司为电影演员。明月歌舞剧社改组为联华歌舞班的当年,王人美饰演《野玫瑰》主角,一举成为明星。1937年抗日战争爆发后,王人美拒绝为日寇拍片,积极参加抗日活动,并参与了以“七七”事变为主题的大型话剧《保卫卢沟桥》演出。抗战胜利后返回上海,为防止国民党对进步艺术家的迫害,在中共上海地下党的关怀下,王人美等一批影剧名人避居香港。l949年12月,随港澳电影界观光团回广州参观。1950年,由香港返回上海,进昆仑影片公司。

王人美

王人美

白杨(1920—1996),原名杨成芳,又名杨君莉,湖南湘阴县(今属汨罗)人,生于北平。父亲为清末举人。1931年,由于家庭破产,父亲弃家不知去向,兄嫂出去独自谋生,母亲病故,白杨姐妹三人辍学。l932年,12岁的白杨迫于生计,投考联华影业公司北平分厂演员养成所,随即在影片《故宫新怨》中饰演角色;在上海参加左翼戏剧运动,因主演《梅萝香》《茶花女》等话剧,在剧坛显露头角。l936年,入上海明星影片公司二厂,与赵丹联合主演《十字街头》,一举成名。抗战爆发后,在上海参与组织影人剧团,辗转武汉等地,进行抗日宣传工作。1938年到重庆,演出《天国春秋》《屈原》《法西斯细菌》《雷雨》等剧。1946年回上海,主演《八千里路云和月》《一江春水向东流》等进步影片。1948年赴香港拍片。1949年4月返回北平,11月到上海电影制片厂当演员。

白杨

白杨

由于这些明星是湖南人,湖南观众对他们有着特殊的好感,长沙各大影院每当放映他们主演的影片时,总是一票难求,售票窗口很早就挂起“客满”的牌子。尤其是胡萍,由于出道前当过远东咖啡馆女招待,成为长沙市民热议的对象,远东的生意也因之经久不衰。名记者严怪愚曾记述:

远东开设已经近七年,为聘请女招待之先知先觉者。现在银幕走的最红的胡萍,便由这里出身。虽则胡萍自己现在上海竭力否认曾在长沙当过女招待,可是记者那时正是远东的老主顾,天天看见过她,与现在的她,样子并没有两样,所以我仍是说胡萍确在远东当过女招待。

最红是“两栖明星”

20世纪30年代,湖南民众心目中最红的明星是电影明星兼歌星的“两栖明星”。湖南被视为中国近代流行音乐的发源地之一,盖因中国流行音乐的奠基人乃湖南湘潭人黎锦晖。黎锦晖曾说过:“明月社的音乐活动,与我的创作分不开,而我的作品,又与我从童年开始的音乐生活分不开。我童年玩弄过古琴和吹弹拉打等乐器,也哼过昆曲、湘剧,练过汉剧、花鼓戏。”

黎锦晖(1891—1967),湘潭“黎氏八骏”之一,自幼学习古琴和弹、拨乐器,家乡民间音乐和当地流行的湘剧、花鼓戏、汉剧等戏剧音乐对他影响至深。1927年创办中华歌舞学校,后又组建中华歌舞团。1929年,黎锦晖在上海组织明月歌舞团(1931年并入联华影业公司),并到全国各地巡回演出。黎锦晖所作《桃花江是美人窝》,“桃花江是美人窝,桃花千万朵,比不上美人多……”当年湖南城镇学校的男女学生几乎人人会唱。《桃花江是美人窝》由黎锦辉于1928年在南洋群岛巡演时创作的,这首歌曲源自他的一段爱情经历。清宣统三年(1911),黎锦晖和梁惠方(长沙女校学生,后来成为他妻子)相约来到梁的家乡湖南省桃江县桃花江畔,那里春意盎然,桃花艳丽,女子秀美,作为艺术意象的“桃花美人”就此刻在他的脑海里。此次南洋之行,他面对海滩椰树,又想起了桃花江的旖旎风光和那些秀美的女子,便一气呵成了这首名闻遐迩的《桃花江是美人窝》。

黎锦晖

黎锦晖

黎锦晖把他的长女黎明晖也培养成了“中国歌坛第一位流行乐歌星”。黎明晖(1911—2003)12岁即登台唱歌,其演唱的《毛毛雨》《人面桃花》等歌曲在20世纪20年代和30年代风行一时。15岁涉入影坛,1925年首演《不堪回首》,后来相继主演《战功》《小厂主》《柳暗花明》《可怜的秋香》等影片。1934年,黎明晖和胡蝶、阮玲玉、陈玉梅一起合称为“影坛四大金刚”。1938年主演《凤求凰》后退出影坛。

湖南“影迷”对黎明晖痴迷到什么程度呢?81岁时,黎明晖回忆她早年艺术生涯的故事时说,有一次湖南湘潭一位“影迷”写信给她,由于不知道通讯地址,信封上只写了五个字“上海小妹妹”,她居然收到了这封信。1925年,黎明晖由歌坛转入电影界,在《不堪回首》中饰演一个天真烂漫的少女,之后又在无声电影《战功》中饰妹妹,演出之后获得“小妹妹”的雅号。让黎明晖风靡一时的不是电影,而是她1927年演唱父亲写的《毛毛雨》:“毛毛雨,下个不停,微微风,吹个不停……奴奴呀只要你的心……”一时间,这首歌传遍湖南长沙、湘潭、衡阳、常德等城市的大街小巷。

黎明晖

黎明晖

黎明晖在那时候的上海,装束跟一般女子有别,人家梳长辫子、穿旗袍,黎明晖却冲破束缚,大胆表现自己。她是短发、短衬衣、短裤或短裙。这样的装扮显得十分前卫。长沙各女校的学生纷纷仿效,散学时满街都是短发短裙的女生,“明晖装”很快在湖南各城市流行起来。

摘自湖南省地方志编纂院刊《韩公亭》

责编:罗嘉凌

一审:黄帝子

二审:苏露锋

三审:范彬

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号