2025-04-08 16:52:58

大众卫生报·新湖南客户端4月8日讯(记者 王璐 通讯员 梁辉 张凝乐)近日,来自四川的72岁老人张先生,跨省求医,终于在湖南省人民医院肝胆医院医护人员的帮助下,成功摆脱了折磨他大半生的肝胆管结石顽疾,而这一切的“罪魁祸首”竟是他儿时感染的蛔虫。

患者及家属特意送上锦旗和哈达,感谢湖南省人民医院肝胆团队。

患者及家属特意送上锦旗和哈达,感谢湖南省人民医院肝胆团队。

张老先生出生于四川农村,后奔赴西藏当兵并扎根。从二三十岁起,他便深受病痛折磨,不定期的腹痛、发热、恶心、呕吐成了“常客”,难受时只能靠打吊针勉强缓解。2012年退休回到四川老家后,病情急剧恶化,经系统检查,被确诊为“肝内外胆管结石、胆囊结石”,无奈接受了“胆囊切除、胆道探查、部分肝切除”手术。

然而,噩梦并未结束,旧疾此后反复复发,2020年和2022年,他又分别在四川达州和成都进行了两次“胆总管切开取石”手术。“最后这次手术做完还不到半年,病症又卷土重来了。”老人回忆道,此次恶心、呕吐、畏寒、发热、腹痛、黄疸等症状不仅发作频繁,而且程度加重,他每月都得去医院消炎、补液,生活苦不堪言,体重也锐减了二三十斤。

在当地医院的建议下,家人怀着最后一丝希望,于2025年3月20日陪同老人来到湖南省人民医院肝胆医院,向首席专家吴金术教授求诊,随后老人被收入胆道外二病区住院。入院详细检查后,确诊为“肝内胆管结石、胆总管结石、胆管炎”。

面对如此复杂的病情,吴金术教授与病区主任陈晨带领王永刚副主任医师、张凝乐主治医师等迅速展开病情讨论,制定了一套周全的手术方案与应急预案,并于3月27日为老人实施手术。

老人因多年的肝胆结石病史,肝硬化、胆管壁静脉及胆管周围静脉曲张严重,胆管口狭窄至仅约6mm,还伴有严重的胆道出血。加之历经多次手术,心理负担沉重,甚至做好了手术失败的准备。此外,长期使用抗生素也给医疗团队带来了现有抗生素能否起效、术后是否会出现二重感染等难题。

但在吴金术教授、陈晨主任的指导以及麻醉科、手术室的紧密配合下,王永刚副主任医师、张凝乐主治医师团队另辟蹊径。在常规入路进入右肝不可行的情况下,采用“双管齐下”策略,仅切除极少的硬化肝脏,精准找到了最佳入肝途径。借助硬镜与软镜,成功解除肝胆管高位狭窄,取出重达54g的结石,并将整形后的宽大肝胆管盆与肠道进行吻合,从根源上消除了结石复发与胆管堵塞的隐患。

术中取出结石54克。

术中取出结石54克。

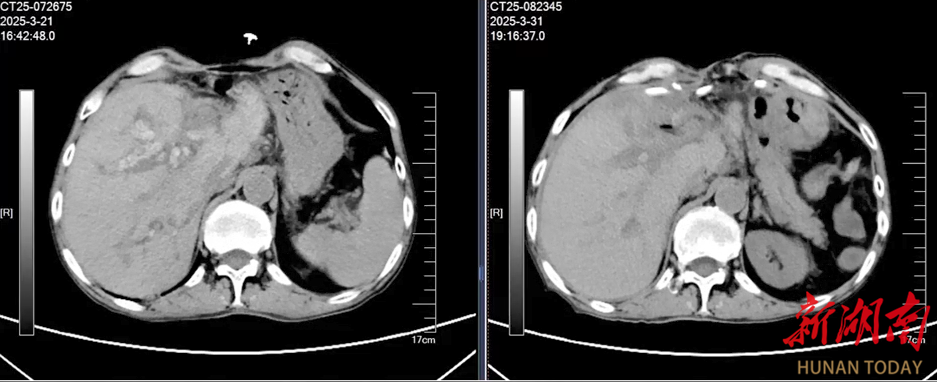

术后复查CT及MR均显示无结石残留。(左术前,右术后)

术后复查CT及MR均显示无结石残留。(左术前,右术后)

术后复查CT和MRI清晰显示:无结石残留,无狭窄。在胡霞红护士长带领的护理团队精心照料下,老人恢复顺利,术后第三天便能下床活动,一周后恢复正常饮食,并于4月8日康复出院。

吴金术教授介绍,询问病史得知,患者小时候感染蛔虫,常腹痛却从未彻底驱虫,为日后的肝胆管结石埋下了隐患。蛔虫具有“钻孔”和“喜碱不喜酸”的特性,通常寄生在肠道内。当人体胃肠功能紊乱、胆道功能失调时,蛔虫可能逆行进入胆道,其残体、角皮、虫卵等在胆道内引发局部炎症反应,胆汁中的碱性成分围绕这些异物沉积,逐渐形成胆结石。同时,蛔虫在胆道内活动还会损伤胆管黏膜,影响胆汁正常排泄,进一步促使胆石形成。

吴金术教授特别提醒,预防肠道蛔虫病引发肝胆结石等相关问题,关键要注重个人卫生。养成饭前便后洗手的良好习惯,避免食用被蛔虫卵污染的食物和水,确保蔬菜水果清洗干净。对于儿童等易感染人群,应定期进行驱虫治疗。若怀疑肠道蛔虫症或出现腹痛、黄疸等疑似胆道疾病症状,需及时就医检查,以便早发现、早治疗。

责编:王璐

一审:王璐

二审:梁湘茂

三审:田雄狮

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号