湖南日报·新湖南客户端 2025-04-11 08:22:04

作者|谢雨

“一个女子,你记着,不能受两代的欺侮。”

“命!不公平的命指使我来的!”

“这屋子怎么这样闷气,里里外外,都像发了霉。”

“外面的雷雨就要来了!”

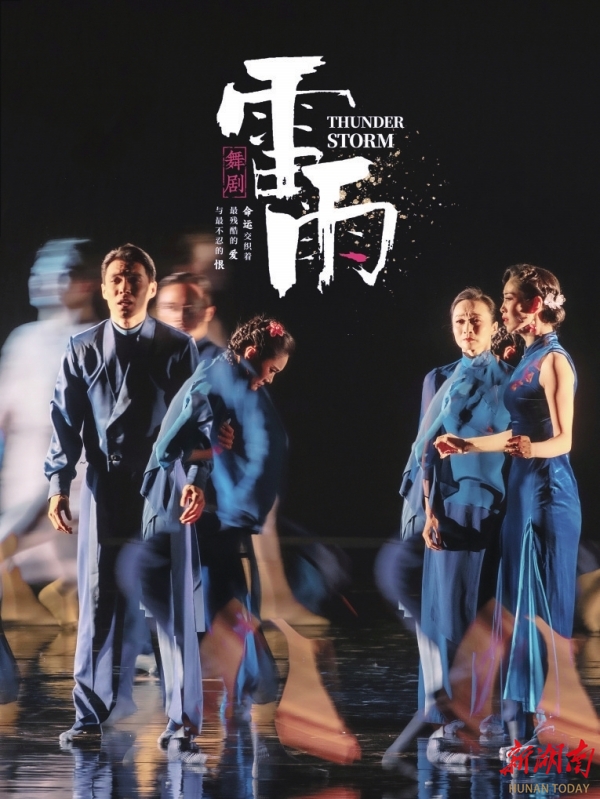

舞剧《雷雨》剧照。赵晖 摄

舞剧《雷雨》剧照。赵晖 摄

这是话剧《雷雨》的经典台词。每一个读过书的中国人,心里都有一本属于自己的《雷雨》。随着年龄的增长,我们开始咀嚼出不同的味道,从话剧到影视、芭蕾舞剧、歌剧、戏曲、曲艺,《雷雨》逐渐成为重温人生的舞台,凝固在时间里的声音……

原著给我们呈现了曹禺先生对他那个时代的情感,一个活在1933年的23岁的年轻大学生,以他的善良、悲悯体察到人世的郁积。虽跨越百年,它的寓意却一直在贯通,可见时光锐利,人性未变,才让我们总能适时进入并听到回响。

2025年3月,由上海东方艺术中心创排的曹禺90周年纪念特别版舞剧《雷雨》在长沙上演,给了我在话剧《雷雨·后》的又一次不一样。

舞剧《雷雨》剧照。赵晖 摄

舞剧《雷雨》剧照。赵晖 摄

纪念特别版《雷雨》显然是有门槛的。我们必须读过原著或接触过它的戏剧、影视,也就是接受过《雷雨》的洗礼,了解它的“过去”,才能理解它的“当下”。它不是一个仅用舞蹈肢体对话剧语言进行翻译的作品,而是以现代的目光、思维对原著精神给予重新解读之后,写意式的表现性作品,我们需要带着“现代的”艺术观与“陌生的”历史观,进入戏剧创造的世界。

全剧八场戏,有上半场的《闹鬼》《喝药》《混战》《贵客》和下半场的《春梦》《造孽》《郁热》《困兽》,从八个小标题我们基本可以还原戏剧。

本版舞剧不是再现原著,而是以非线性叙事进行重构。并在现实时空之外增加了新的维度,那就是创作者对作品、对人物的解读。他们通过对人物情感、意识的提取和虚拟时空的共享交叉,创建了“这一个”现代舞舞蹈空间、戏剧场。

剧中以单、双、三、组等丰富的舞蹈样式完成叙事交代、勾连话剧记忆,重现那些经典台词场面中的一个个、一对对、一组组人物。让观众在侍萍与周朴园与三个儿女、繁漪与周萍与周朴园、四凤与周萍与周冲……各种关系中“窥视”到他们纠缠不清的灵魂绞杀,感知不可逾越的终极宿命和人性的悲催。

在原著的八个人物之外,舞剧设计了一个象征性人物和一支写意性语汇。

这个象征性人物取自希腊神话——传说一个叫伊卡洛斯的少年,为了自由,在与父亲一起逃离孤岛飞回家乡的途中,蜡封的双翼被太阳熔化而坠海。剧中的伊卡洛斯仅肩头残留些许白色羽毛,仿佛是诉说“伊卡洛斯之翼”的悲剧和忧伤。这个人物既剥离于戏剧人物,又平行存在,时隐时现,在《喝药》《困兽》等多段中与人物、与命运形成映射,语汇十分鲜明。群舞以全男班跨性别或去性别表现情绪、气氛,“裸纱透明人”“黑衣红袜人”“黑粉婚纱人”,像一团永远也散不去的怨气,不断累加,循环在这个阳光照不到的黑屋子里,潮湿昏暗,气压极低。

一个只属于“这一个”的戏剧盒子就来了。

舞台由抽象的几何、线条构成,主体视觉形象是一个“回”字形螺旋结构,一段俯视的旋梯;构成舞台空间一个纵向的巨大墙体、一道斜插的巨幅纱幕和一道天幕;另外,舞台上还有一个核心道具“跷跷板”。下场口的侧墙封挡着整个下场口,墙上有3个方形的口子,呈阶梯排列,像高窗;墙脚下是一道长长的梯形口,像地牢。这远远不只是一个似像非像的“老院深宅”——周公馆,更是“笼子”“监狱”“棺材”“闷死人的”“死地方”……一个包裹着父权、夫权、男权腐朽的空间真相,经由被污名为“有病、疯了”的繁漪之口道破的地方。

舞台上并不是纯粹的舞蹈艺术,还有装置艺术、行为艺术、数字艺术等深度介入象征的各种跨媒介艺术。巨大的“跷跷板”、循环绕场的“行尸走肉”、同步拍摄的表演投影和概念的“白格、红圈、绿点”影像画面……无不写着仪式、规矩、秩序、权力、血腥、压迫和这一版尾声增加的“希望”。舞台表现的维度借此从原著的物理空间跳出。它的社会批判性也有了新的表达方式。

舞蹈不是孤傲于综合之上的,比起故事中具体有什么、讲什么,《雷雨》更注重观念和思想的表达。

这是一个强调后现代审美的舞剧,矛盾、复杂、多元、不确定。舞台以立体空黑为主要调性,对“墙”的塑造竭尽所能,以至每一个光影场景都可以定格为一幅精美的后现代构成主义画作。摆脱了写实任务的光,在这里显得格外自由和潇洒。大量从左、右、高、中、低不同方位投射的流动光与从天幕地脚往上渲染的地排光,以及侧逆光、顶光、脚光、切割光、图案光,通过色彩的冷暖对比、明度对比、饱和度对比,以及线与面的对比、块面与块面的对比、光与影的对比,构成各种形态的一堵墙、两堵墙、三堵墙,压迫空间。用色的细腻、沉稳,灰色的准确把控显示出舞台美术设计师的厚养,使我们在不断变化的空间节奏、调性氛围中不断获得新的想象,感受《雷雨》的伤痛。

两三个窗口自然成了光的切割廓形,将一墙之隔的光明与黑暗同时逼入这个狭小的心理空间,投射在黑、灰和低饱和的蓝、绿、黄、粉等单色人身上,留给了我们似乎只看得见形和影子,看不清的人。如符号,像游魂,不知归处的记忆,似一个“没有太阳的日子里的产物”。

纪念特别版舞剧《雷雨》的价值也就来了。它将目光朝向这个伟大现实主义作品中的象征与浪漫,进而大胆地以舞蹈艺术作表达。它创造了平行交叉的精神空间,使人物成为时空中的群像,又或是一粒粒尘埃。它运用即兴的活力努力创造与话剧不一样的质感,开掘新的空间维度。作品中大于叙事的抒情、写意以及超现实主义、后现代的艺术风格非常明显,就像阿披亚说的,它“不为创造森林的幻觉”,“只创造处于森林气氛中的人的幻觉”。我们尽可进入一场戏剧的幻觉,如梦。

唯一遗憾的是“触电”后劲不足,本是一个最后的高潮,观众屏息凝神等待的就是四凤的一声尖叫和周萍的枪声,但目前的处理显得过于平淡。

在经典改编的路上,我或许更愿意看到这样的《雷雨》,从原著的话剧思维习惯中跳出来,将观众的视野带向更高、更远的地方,享受“新”的解读与表现带来的一切。

责编:邓正可

一审:刘瀚潞

二审:曹辉

三审:杨又华

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号