2025-04-15 11:53:22

大众卫生报·新湖南客户端4月15日讯(通讯员 吴亮 阳颖)当城市沉入午夜寂静,娄底市第一人民医院急诊科的绿色通道仍彻夜通明。

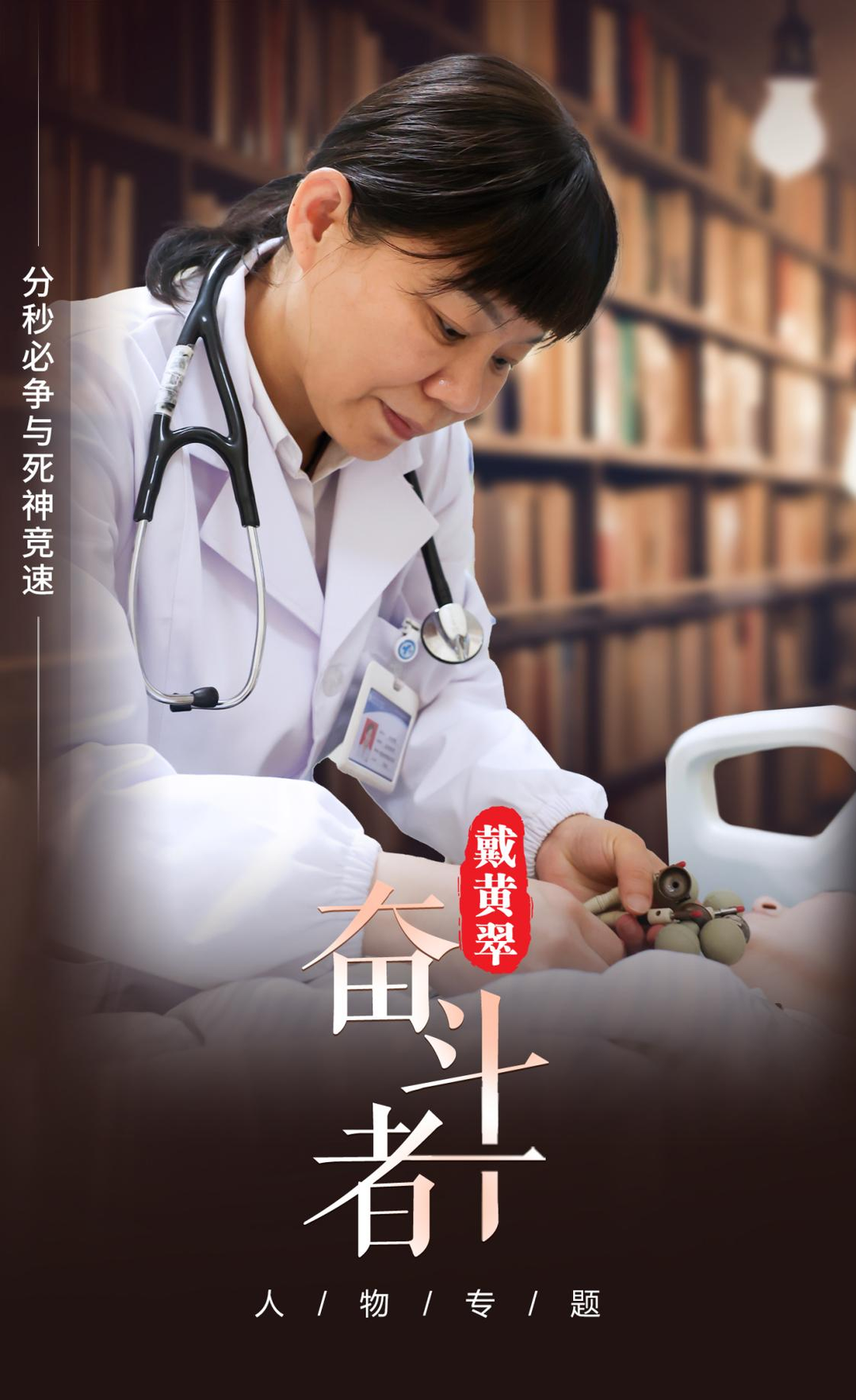

监护仪的红蓝光晕中,49岁的急诊科副主任、主任医师戴黄翠正在指挥团队为室性心动过速患者实施胺碘酮复律——这是她扎根急诊科的第8个年头。从内科医生到急诊先锋,她淬炼出独特的救治哲学:“急诊战场需要‘六边形战士’,既要缜密思维,又需果敢决断,更要全局把控。”

“医生,快救救我爸爸!”伴随着一声声嘶力竭的哭喊,77岁的刘爷爷被急救人员推着冲进抢救室——老人整张脸呈青紫色,嘴唇乌黑,胸口剧烈起伏却吸不进一丝空气。

“甲流、重症肺炎,立即启动抢救预案。”戴黄翠声音沉稳,手上的动作却快得惊人。她一边迅速调整高流量氧疗参数,一边用余光扫视着监护仪上跳动的数字:血氧饱和度28%,心率139次/分,体温39.9℃。

“戴主任,氧合指数还在往下掉。”监护仪发出刺耳的警报,护士的声音微颤,望向戴黄翠。

“正常血氧饱和度应≥95%,若持续降至30%以下,患者已无法维持基本器官功能,随时可能心脏骤停。”戴黄翠介绍,此类极端低血氧状态极为危险,黄金抢救时间仅4-6分钟。

呼吸球囊辅助呼吸后,戴黄翠随即作出指示:“准备气管插管。”

准备工作就绪后,戴黄翠稳稳托起喉镜,快速打开患者口腔。随着她手腕轻巧一转,导管精准滑入气道,整个过程快、准、稳。

刹那间,监护仪上的数字开始跳动:50—70—96!老人乌紫的嘴唇快速恢复血色,监护仪的警报声终于停了下来。

此时,汗水早已浸透了戴黄翠的后背,但她依然专注地调整着呼吸机参数,清晰而平稳地指示道,“PEEP5cmH2o,FiO2 80%,准备转运ICU。”

刘爷爷出院之际,患者家属向戴黄翠和急诊科医护人员送来锦旗与感谢信。

刘爷爷出院之际,患者家属向戴黄翠和急诊科医护人员送来锦旗与感谢信。

7天后,刘爷爷顺利出院。出院时,家属握住戴黄翠的手不住地说着“感谢”。

急诊科作为抢救急、危、重症患者的第一线,病人多、工作强度高、压力大。“在急诊科就像参加没有终点的马拉松。”戴黄翠坦言,即使是寒冷的冬季,抢救时“汗都出几身”也是常态。

2024年深冬,一场长达5小时的“生命拉锯战”,再次彰显了这位“六边形战士”的锋芒。

凌晨3点,一位七旬老人被紧急推入抢救室,面色惨白,呼吸微弱——这已经是她今晚第2次心脏停跳。

患者吴奶奶,晚上突发头晕,摔倒在地,当即失去行动能力,当地卫生院紧急将其送往娄底市第一人民医院救治。

入院时,吴奶奶已陷入晕厥,面色苍白、口唇发紫,血压低至76/46mmHg。正准备启动脑卒中流程时,戴黄翠突然喊停,“患者反复晕厥后又能自行清醒——这不符合脑卒中特征,马上完善心电图!”很快,心电图验证了戴黄翠的判断:急性心梗。还来不及应对,吴奶奶又出现意识模糊,心电监护提示“室颤”。

“200焦耳,准备除颤!”“砰!”患者身体弹起,监护仪上杂乱无章的线条终于恢复整齐的节律和明显的波形。但还没等医护人员松口气,警报再次响起——血压、心率持续下跌,两种升压药联用仍无济于事。抢救室外,已经陷入绝望的家属崩溃痛哭:“医生,要不算了吧……”

戴黄翠不停地在监护仪和患者之间轮番查看,发现患者睫毛时有轻微颤动,“有希望,介入手术还有机会。”她拉开抢救室大门,耐心细致地向家属阐述了病情和救治希望,“请相信我们,现在放弃太可惜了。”

时间一分一秒地流逝——1小时、2小时……5个小时的生死博弈后,吴奶奶的生命体征终于趋于平稳。在呼吸机辅助和全程严密监护下,医疗团队抓住宝贵的手术窗口期,将她安全转运至介入室,成功实施冠脉造影术。

10天后,阳光透过病房窗户,洒在病床上。吴奶奶迎来了出院的日子,家人连连感叹:“一只脚踏进鬼门关还能抢救回来,真是生命的奇迹!”

“一名优秀的急诊科医生,必须具备扎实的临床思维、果断的决策力和强大的心理承受力,这样才能快速处置,精准评估,对症施治。”急诊科病种繁多、病情重、变化快、病因复杂,在8年的急诊生涯中,无数次与死神赛跑的经历让戴黄翠练就了“兵贵神速”的本领。

戴黄翠与急诊科医护团队抢救患者。

戴黄翠与急诊科医护团队抢救患者。

一天清晨,家住涟源的黄奶奶被家人发现昏倒在地、四肢冰冷,家人随即拨打急救电话。上午10时20分,黄奶奶被救护车送至娄底市第一人民医院急诊科抢救室。入院时,黄奶奶已深度昏迷,瞳孔呈针尖样,生命体征极不稳定——心率、呼吸缓慢,体温低至危险值。因无法自主沟通,病因排查陷入困境。

戴黄翠带领团队迅速行动,初步怀疑脑出血,但CT检查结果排除了这一可能。此时患者情况持续恶化,随时可能心脏骤停,救治刻不容缓。神经内科与肾病内科会诊建议进行核磁共振检查,但因患者生命体征不稳、无法脱离急救设备,检查方案被迫搁置。

面对危局,戴黄翠将目光转向患者病史细节。在家属的碎片化陈述中,她敏锐捕捉到关键信息:黄奶奶身患尿毒症并长期血透治疗20年,因长期失眠,黄奶奶日常会服用安眠药。

戴黄翠当机立断,决定跳过耗时检查,直接实施诊断性治疗。在静脉推注首支解毒剂氟马西尼后,黄奶奶对疼痛刺激出现反应;第二针推入,患者双眼微睁;第三针完成时,老人恢复神志,生命警报解除。随后,转入ICU进行进一步监护治疗。

“这是一次与时间赛跑的救治。尿毒症患者药物代谢能力极弱,常规剂量也可能致命。”戴黄翠告诉记者,“快速锁定药物中毒的关键在于结合病史与病理特征,而非依赖仪器检查。”

能多次把患者从死亡线上拉回,这绝不是偶然。戴黄翠将“终身学习”理念贯彻始终,办公室常年备着急救教材,床头摆放《急危重症实战攻略》,多次赴上级医院急诊科进修,系统掌握各项急救技能及创伤的规范处置。

戴黄翠带领急诊科医护团队进行培训,提升专业技能。

戴黄翠带领急诊科医护团队进行培训,提升专业技能。

为打造一支能力过硬的急诊队伍,戴黄翠与科室主任、主任医师周龙辉精心制定科室教学计划,每周开展理论培训和实操演练,同步推行急诊科质量控制指标管理体系,通过高频次业务淬炼与标准化流程管控,持续提升团队应急处置能力,急诊科的抢救成功率得到了大大提高。

谈及未来规划,戴黄翠眼中跃动着炽热的光:打造一支技术精湛、反应迅速、配合默契的高素质急救队伍,为每颗与时间赛跑的心脏守住春天的希望!

责编:王璐

一审:王璐

二审:陈艳阳

三审:田雄狮

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号