湖南日报·新湖南客户端 2025-04-18 09:02:11

湖南日报·新湖南客户端记者 彭婷

吃得香、睡得好,走路飞快,还是运动达人……如果不了解情况,谁也不会想到,今年42岁的湘潭市民李先生,2021年、2023年两度被查出食管早癌。因发现及时、治疗彻底,现在的他与常人并无二样。

前几天,李先生再次到到湘潭市中心医院消化内科复查,内镜结果显示,目前,他的情况很好。

一次常规体检,意外发现消化道早癌

在一次常规体检中,李先生意外发现了早期癌症的踪迹。

“患者食管上段存在一处3厘米×3厘米的黏膜粗糙发红区域,进一步精查内镜显示,病变区域呈茶褐色改变。”湘潭市中心医院消化内科主任、主任医师刘雄祥介绍,这是典型的食管早癌症状。

后面的病理检测,也证实了这一猜想。

“当时,全家人都很崩溃。”李先生回忆,如果通过开胸,切除病变的食管部位,担心对身体伤害太大;采用放疗或者化疗,不仅周期长,副作用也不小。

刘雄祥向病人推荐内镜下黏膜剥离术(ESD),通过胃镜切除病灶,李先生和家人却担心“切不干净”……

“黏膜剥离术是微创手术,就像在‘高清放大镜’下精准铲除杂草,对消化道早癌的治愈率和传统外科开刀一样,但不用切食管,术后就能正常吃饭,几天就能出院。”刘雄祥耐心解释。

该患者最终接受了这一诊疗方案。

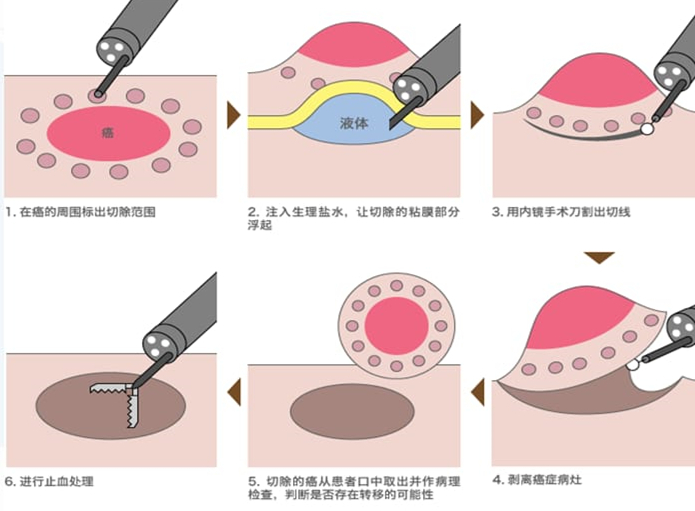

内镜下黏膜剥离术步骤

内镜下黏膜剥离术步骤

内镜难度级别最高,犹如在刀尖上“起舞”

在刘雄祥带领下,湘潭市中心医院消化内镜中心团队为患者制定周密的手术方案,准备实施内镜下黏膜剥离术。

手术中,医生通过放大内镜、超声内镜,精准确定李先生食管的病灶范围,明确病灶边界,然后在距离病灶边缘3毫米至5毫米的地方,进行电凝标记。

“内镜下黏膜剥离术是内镜下四级手术,也是内镜难度级别最高的手术。”刘雄祥告诉记者,约3毫米厚的人体食道管壁,主要由黏膜层、黏膜肌层、黏膜下层、固有肌层等部分组成。医生要用直径0.7毫米、长度1.5毫米的内镜手术刀,准确切除病灶中固有肌层以上的部分,厚度大概2毫米。

“一旦刀头伤到固有肌层,很容易造成食管穿孔,导致大出血,危及生命。”刘雄祥说,把这个手术喻为在刀尖上“起舞”,一点也不为过。

幸运的是,手术过程中,医护人员凭借精湛的技术和默契的合作,顺利切除了患者病变组织,并确保手术区域的完整切除和止血。

记者了解到,湘潭市中心医院自2015年开展内镜下黏膜剥离术以来,平均每年实施100例相关手术,其中病灶面积最大的1例达10厘米×10厘米。医生介绍,完整切除病灶后,治愈率超90%,病人3至5天就可出院。

医生正在开展内镜下黏膜剥离手术

医生正在开展内镜下黏膜剥离手术

预防消化道早癌,生活习惯很关键

李先生2021年被查出食管早癌,切除病灶部位后,为何2023年再次病变?刘雄祥解释,这与患者爱喝酒、常熬夜,以及吃过烫或过冷的食物,导致食管黏膜受损有关。

医生介绍,预防消化道早癌,养成健康的生活习惯很重要。在饮食上,应多摄入富含纤维的食物,如全谷物、蔬菜和水果,减少红肉和加工肉类的摄入。同时,建议每周进行至少150分钟中等强度运动,如快走、游泳或骑自行车等。这不仅有助于控制体重,还能增强免疫力,降低癌症风险。

“烟草中的有害物质,可直接损伤消化道黏膜,酒精也有可能刺激消化道黏膜,增加患食管癌和胃癌的风险。”刘雄祥表示,戒烟限酒对于预防消化道早癌,亦十分重要。

早期发现是提高消化道癌治愈率的关键。医生建议40岁以上人群定期进行胃镜和肠镜检查,特别是家族中有消化道癌病史的人群,通过筛查可以发现早期病变,及时治疗,避免病情恶化。

责编:彭婷

一审:蒋睿

二审:颜石敦

三审:白培生

来源:湖南日报·新湖南客户端

版权作品,未经授权严禁转载。湖湘情怀,党媒立场,登录华声在线官网www.voc.com.cn或“新湖南”客户端,领先一步获取权威资讯。转载须注明来源、原标题、著作者名,不得变更核心内容。

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号