2025-04-24 08:38:24

张湘彦

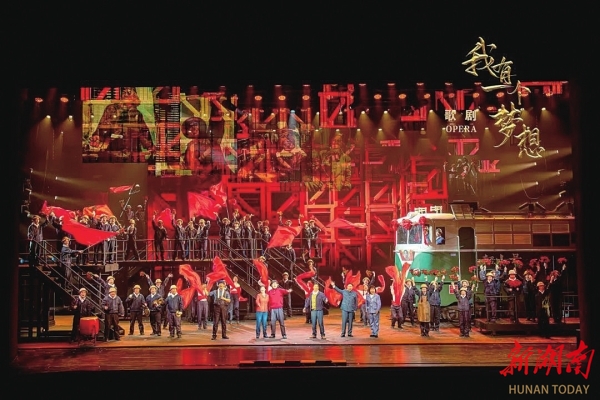

4月18日晚,大型原创歌剧《我有一个梦想》在株洲神农大剧院上演。该剧由株洲戏剧传承中心历时三年打造,集结国家一级导演黄定山、编剧盛和煜、作曲杜鸣及指挥王燕等顶级团队,将七十载机车制造史淬炼成舞台上的热血篇章,将株洲的历史变迁与工业精神演绎得淋漓尽致。

歌剧《我有一个梦想》剧照。

歌剧《我有一个梦想》剧照。

硬核工业到歌剧艺术的华丽转身

这部歌剧在叙事结构上别出心裁,采用三幕剧的形式,巧妙跨越近百年的时光。从新中国成立初期苏联专家撤离,技术攻坚陷入困境时的艰难抉择;到改革开放浪潮中,南下广东的诱惑带来的内心挣扎与行业发展的抉择阵痛;再到新时代“复兴号”高原试车面临的巨大挑战,情节层层递进,扣人心弦。每一幕都仿佛是历史的切片,将那些关键的时刻鲜活地呈现在观众眼前。

剧中,动人的歌声是情感传递的桥梁。林驰南与程冲的“兄弟像杯酒”二重唱,醇厚嗓音交织,饱含兄弟深情,更展现出面对困难时坚如磐石的决心,令观众为之动容;江美丽的“我的爱为你而来”,歌声温柔婉转,如涓涓细流,传递出小家的温暖与珍贵;林江雪“我的青春只为中国机车绽放”的独白激昂有力,宣告着新生代机车人的壮志豪情,点燃了现场观众的热血。

此外,主创团队在创作过程中,更是展现出了十分精湛的技艺。剧中林江雪与田志远关于技术路线的激烈争论,格外引人注目。舞台上,两人你来我往,言辞犀利,眼神中透露出对各自观点的坚持。这一情节并非凭空虚构,而是暗合了中国高铁发展中“引进消化吸收再创新”的真实历程。

回溯2004年,株洲轨道交通企业通过“市场换技术”引进国外先进动车组技术,年轻工程师们在实验室里日夜钻研,在车间中反复试验,在消化吸收中展开艰难的技术攻坚。最终,实现了从“和谐号”到“复兴号”的自主创新。而剧中的这场争论,正是这一“大国重器”诞生背后无数次技术博弈的艺术缩影。

高原试车时速300公里的场景更是震撼。舞台上,风雪特效逼真,寒风呼啸、雪花纷飞,电子音效模拟机车高速行驶的轰鸣声。演员们生动演绎试车的紧张危险,让观众身临其境。其原型是中国动车组在青藏高原、东北极寒等极端环境下的试验,体现了科研人员“把论文写在祖国大地上”的精神。

王丽达饰歌剧《我有一个梦想》中的江美丽。

王丽达饰歌剧《我有一个梦想》中的江美丽。

工业基因与时代精神的激情碰撞

《我有一个梦想》深深扎根于株洲这片孕育了工业奇迹的土地。当剧中“电力机车厂”的场景出现在舞台上时,观众一眼便能认出,它的原型正是大名鼎鼎的中车株洲所。“韶山号”“复兴号”等在中国铁路发展史上具有里程碑意义的重大元素,也与株洲的科技创新紧密相连。

剧中的群像塑造更是生动鲜活,仿佛是用细腻的笔触精心勾勒出的一幅株洲工业精神的群像图。

林驰南斩钉截铁地说出“开弓没有回头箭”时,坚定的眼神、有力的手势,直击观众的内心。程冲深情地唱出“刻下我的名字”,话语中满是老一代工匠对自身技艺的高度自信,以及对事业无比崇高的信仰。这些剧中角色,清晰地映照出现实中株洲产业工人群体辛勤奋斗的身影。

他们的每一滴汗水、每一份努力,都传递出株洲作为“制造名城”坚定不移的文化自信。他们的铿锵誓言,更是呼应着株洲工业史上无数“第一次”的突破:中国第一台电力机车、第一台航空发动机、第一枚空空导弹、第一块硬质合金、第一台摩托车、第一台激光陀螺……

青春叙事与工业史诗的奇妙交融

尽管这部歌剧题材具有深厚的历史底蕴和沉重的使命感,但它却成功吸引了老中青三代观众。其秘诀就在于,它巧妙地将波澜壮阔的“工业史诗”转化为适合全年龄段观众的“青春成长故事”。

舞台上,“弹片传承”的父女情令人动容。林驰南郑重地将弹片交给林江雪,他的眼神中满是期望与嘱托。在这一瞬间,观众们似乎能感受到这份传承背后的重量,看到一个家族与国家工业发展紧密相连的故事。

江美丽与林驰南的“鱼汤爱情”,则充满了生活的烟火气息和细腻的情感。他们在舞台上的互动,就像发生在身边的家常故事,温馨而又动人。这段情节就像一首温馨的小夜曲,让大家在感受工业发展艰辛的同时,也能体会到生活中的美好与温暖。

这些家庭情感元素的融入,消解了工业题材可能给年轻观众带来的疏离感。他们能在剧中找到与自己生活息息相关的情感共鸣点,看到了自己家庭中的亲情、友情与爱情,从而更深刻地理解和感受这部作品的魅力。

当“复兴号”在舞台上的雪山背景中飞驰而过时,逼真的场景、震撼的音效,让现场观众都沉浸其中。刹那间,全场响起经久不息的掌声。

这,不仅是对艺术创新的礼赞,更是对中国工业从“跟跑”“并跑”到“领跑”的深情致敬——那是林驰南手中承载着历史的弹片,是程冲刻在轨道上的荣耀名字,是林江雪雪地里饱含着壮志的呼喊,是一代又一代机车人“奔向美丽远方”的不朽初心!

湖南日报湘江副刊艺风版面投稿邮箱:whbml@163.com

征集:戏剧与影视、美术、音乐、书法、舞蹈、摄影、非遗等题材评论及散文。

责编:黄煌

一审:周月桂

二审:曹辉

三审:杨又华

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号